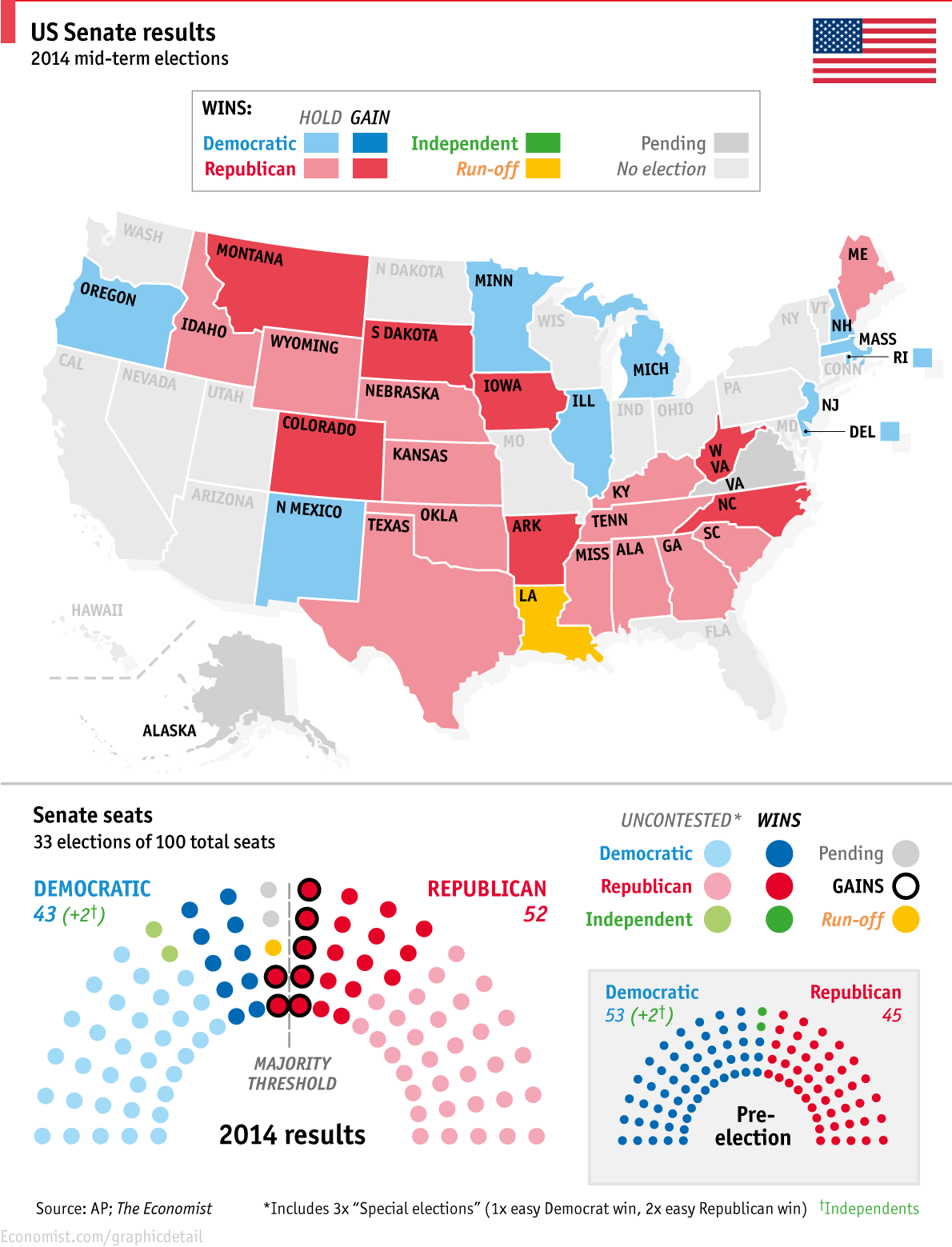

I Repubblicani hanno vinto le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, confermando e anzi allargando la loro maggioranza alla Camera – come era atteso – ma soprattutto ottenendo una larga maggioranza al Senato, dove erano l’opposizione da otto anni. Quando devono ancora essere completati gli scrutini di alcuni stati, e quindi il distacco potrebbe aumentare ulteriormente, i Repubblicani hanno sottratto 7 seggi ai Democratici: in questo momento possono contare su 52 seggi su 100. Erano in ballo tutti i 435 seggi della Camera, un terzo (33) dei seggi del Senato e i governatori di 36 stati su 50. I Repubblicani per il momento hanno vinto dove ci si aspettava una loro vittoria e anche dove la situazione sembrava in bilico, andando persino oltre quanto si poteva prevedere dai precedenti storici per cui il partito del presidente – specie se quel presidente è al secondo mandato – perde sempre seggi alle elezioni di metà mandato.

La serata per i Repubblicani è cominciata bene con le vittorie in South Carolina e in Kentucky. La vittoria in Kentucky è stata un importante segnale di buona salute perché il Repubblicano uscente era Mitch McConnell, capogruppo dei Repubblicani al Senato, che era favorito ma non sicuro di vincere contro un’agguerrita trentacinquenne Democratica, Alison Lundergan Grimes. McConnell ha vinto con il 56,2 per cento dei voti. Ma questi seggi erano già dei Repubblicani: il primo seggio perso dai Democratici è stato invece quello del West Virginia, come nelle attese: la candidata Repubblicana, Shelley Capito, ha vinto con il 62 per cento dei voti.

Da lì in poi è stata una cascata, i Repubblicani hanno vinto anche dove non era certo che vincessero e i Democratici non hanno ottenuto nemmeno uno dei seggi che pensavano di poter strappare ai Repubblicani: i siti di news americani descrivono la vittoria della destra “wave”, un’onda. I Repubblicani hanno vinto in Arkansas, dove il senatore uscente Mark Pryor, Democratico molto centrista e religioso, è stato battuto da Tom Cotton, una specie di giovane e popolare eroe di guerra, laureato ad Harvard e molto di destra; in South Dakota e in Montana, come era atteso; in Colorado, dove il Repubblicano Corey Gardner ha fatto fuori il senatore uscente, Mark Udall, in uno stato che Obama aveva vinto sia nel 2008 che nel 2012; in Georgia, dove il Repubblicano Perdue ha ottenuto più del 50 per cento evitando il ballottaggio; in Kansas, dove inizialmente sembrava che il vecchio senatore Repubblicano Pat Roberts potesse perdere da un candidato indipendente. La certezza matematica della riconquista del Senato per i Repubblicani è arrivata intorno alle 5.25 – ora italiana – quando il Repubblicano Thom Tillis ha battuto la Democratica uscente in North Carolina, Kay Hagan, che era data per favorita. Poco dopo Joni Ernst (quella dello spot dei maiali) ha battuto il senatore democratico Democratico uscente dell’Iowa, Bruce Braley.

La maggioranza dei Repubblicani al Senato potrebbe allargarsi ancora: in Louisiana, dove la legge dello stato prevedeva l’elezione al primo turno solo nel caso un candidato superasse il 50 per cento dei voti, si andrà al ballottaggio. E mancano ancora i dati dell’Alaska, l’ultimo stato a chiudere i seggi, e della Virginia, dove il Democratico uscente Mark Warner sembrava sicuro della vittoria e invece si sta giocando il seggio per poche frazioni di punto percentuale. Alla Camera, invece, la maggioranza dei Repubblicani sarà probabilmente la più larga che si sia mai vista dal 1928.

Barack Obama affronterà quindi gli ultimi due anni del suo mandato con un Congresso interamente repubblicano, una circostanza non insolita nella politica americana: Bill Clinton, per fare l’esempio più recente, governò così per la quasi totalità del suo mandato alla Casa Bianca. Toccherà fare accordi e compromessi oppure rassegnarsi ad altri due anni di quasi immobilismo politico, con i Repubblicani a perseguire la loro agenda al Congresso e il presidente a usare molto il suo potere di veto. Anche perché, nella politica americana, oggi comincia di fatto la campagna per le presidenziali del 2016.

Altre cose notevoli:

– in South Carolina è stato eletto al Senato il Repubblicano Tim Scott, il primo nero a essere eletto al Senato in uno stato del sud dal 1881 (dalla Guerra civile, praticamente);

– in New Hampshire il Repubblicano Scott Brown – quello nudo sul vecchio paginone di Cosmopolitan – ha perso;

– i Democratici si sono ripresi il governatore della Pennsylvania, uno stato che conta parecchio alle presidenziali; i Repubblicani hanno vinto in Ohio, dove vale lo stesso, e anche in Illinois (lo stato di Obama, e il candidato Democratico era molto vicino a Obama) e nel Massachusetts (uno stato storicamente liberal);

– è ancora in corso lo scrutinio in Colorado, dove il governatore uscente, il Democratico John Hickenlooper, è in svantaggio di poche migliaia di voti; il Repubblicano Scott Walker è stato confermato governatore del Wisconsin, e ora sarà meglio tenerlo d’occhio in vista delle elezioni presidenziali: è noto soprattutto per una dura lotta contro i sindacati, piace molto agli elettori di destra;

– in Florida il referendum sulla legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo è stato bocciato nonostante abbia ottenuto il 57 per cento di sì: la legge richiedeva il 60 per cento. I referendum sulla legalizzazione sono stati approvati però in Oregon e nel District of Columbia, che si aggiungono così al Colorado e allo Stato di Washington;

– Mia Love è stata eletta alla Camera nello Utah: è la prima donna repubblicana nera eletta alla Camera; Elise Stefanik, trentenne Repubblicana eletta a New York, è diventata la deputata più giovane della storia della Camera;

– alla Camera statale del West Virginia (non al Congresso, per capirci) è stata eletta una diciottenne repubblicana, Saira Blair: è la più giovane legislatrice del paese;

– ci saranno più di 100 donne nel prossimo Congresso degli Stati Uniti, per la prima volta.

foto: David Perdue, eletto senatore per i Repubblicani in Georgia. (Jason Getz/Getty Images)